सार (Abstract)

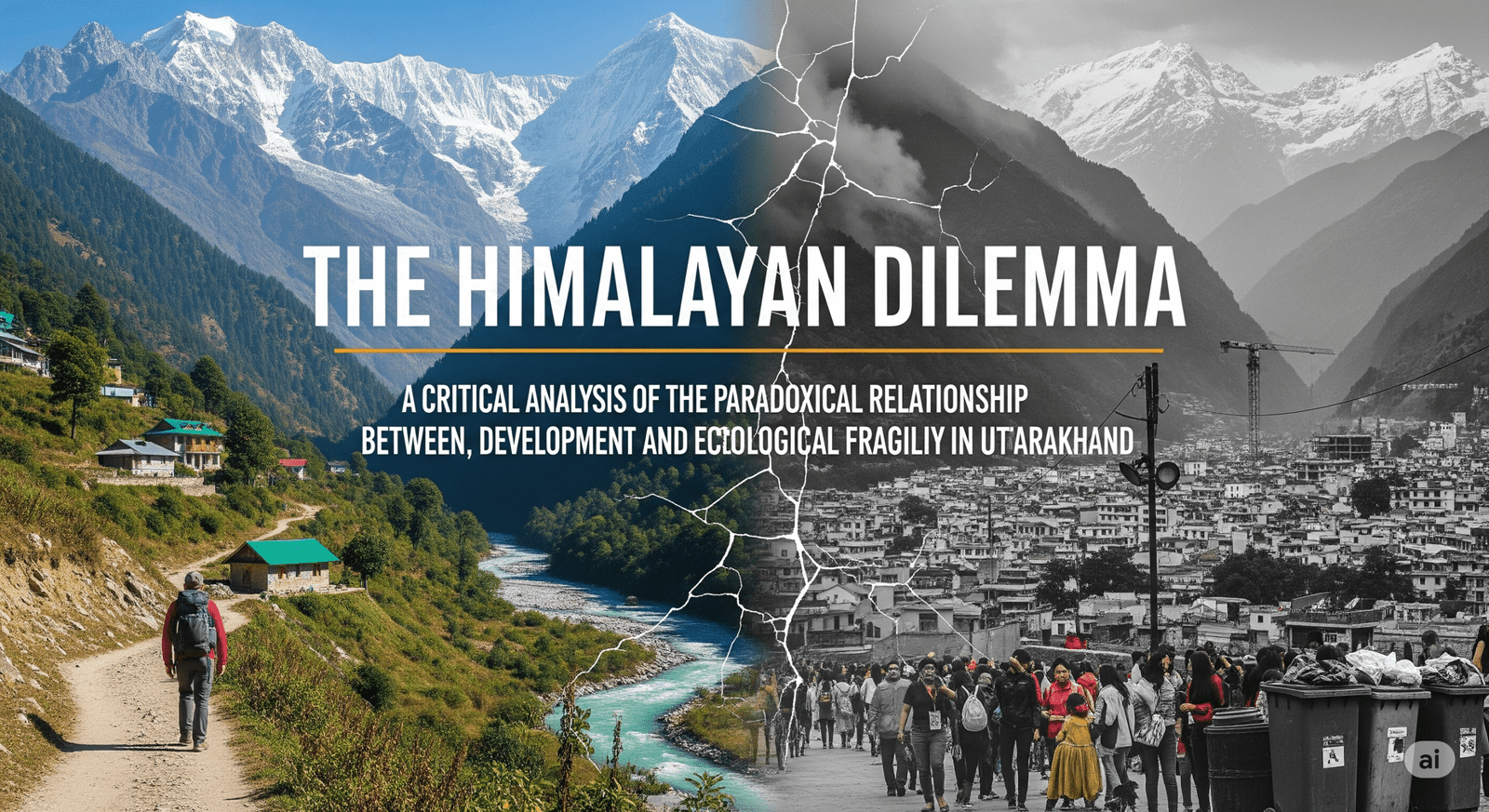

उत्तराखंड, जिसे “देवभूमि” के नाम से जाना जाता है, एक महत्वपूर्ण मोड़ पर खड़ा है, जहाँ इसका आर्थिक जीवन, जो काफी हद तक एक फलते-फूलते पर्यटन उद्योग पर निर्भर है, अपने नाजुक हिमालयी परिदृश्य की पारिस्थितिकीय अखंडता के साथ संघर्ष कर रहा है। यह रिपोर्ट इस केंद्रीय विरोधाभास का सावधानीपूर्वक विश्लेषण करती है, यह दर्शाती है कि पर्यटन, जहाँ एक ओर एक प्रमुख आर्थिक इंजन और रोज़गार का एक बड़ा स्रोत है, वहीं यह बड़े पैमाने पर विकास और निर्माण परियोजनाओं का भी प्रमुख चालक है जो राज्य के भूवैज्ञानिक रूप से संवेदनशील पर्यावरण को अस्थिर कर रहे हैं। इस विश्लेषण में चार धाम परियोजना और टिहरी बाँध जैसी प्रमुख बुनियादी ढाँचागत पहलों की जाँच की गई है, और जोशीमठ भू-धँसाव संकट का विस्तृत केस स्टडी शामिल है। यह एक ऐसी प्रणालीगत विफलता को उजागर करता है, जिसमें एक खंडित, परियोजना-दर-परियोजना दृष्टिकोण पर्यावरणीय सुरक्षा उपायों को दरकिनार कर देता है। रिपोर्ट में भूस्खलन में वृद्धि, नदी प्रदूषण और जैव विविधता के लिए खतरों सहित अन्य पारिस्थितिकीय परिणामों की भी जाँच की गई है, और यह मौजूदा नीतिगत ढाँचों के मूल्यांकन के साथ समाप्त होती है। यह अंततः एक अधिक टिकाऊ, समुदाय-आधारित विकास मॉडल की ओर बढ़ने का प्रस्ताव करती है जो अल्पकालिक आर्थिक लाभों पर दीर्घकालिक पारिस्थितिकीय संरक्षण को प्राथमिकता देता है।

1. परिचय: देवभूमि एक चौराहे पर

1.1. “देवभूमि” को संदर्भ में रखना

उत्तराखंड सांस्कृतिक, आध्यात्मिक और पारिस्थितिकीय रूप से अत्यंत महत्वपूर्ण राज्य है। इसे “देवभूमि” या “देवताओं की भूमि” के रूप में जाना जाता है, इसका बीहड़ भू-भाग पवित्र तीर्थ स्थलों, प्राचीन वनों और गंगा तथा यमुना सहित महत्वपूर्ण नदियों के उद्गम स्थलों का घर है । इस गहन प्राकृतिक और आध्यात्मिक विरासत ने ऐतिहासिक रूप से लाखों तीर्थयात्रियों और यात्रियों को आकर्षित किया है, जिससे पर्यटन इस क्षेत्र की पहचान का एक अभिन्न अंग बन गया है। राज्य की अर्थव्यवस्था और सामाजिक ताने-बाने की नींव एक आध्यात्मिक और प्राकृतिक स्वर्ग के रूप में इस प्रतिष्ठा पर बनी है। हालाँकि, इस तीर्थयात्रा और साहसिक पर्यटन का समर्थन करने के लिए पहुँच और बुनियादी ढाँचे की बढ़ती माँग ने तीव्र और व्यापक विकास की अवधि शुरू कर दी है। यह एक मौलिक संघर्ष पैदा कर रहा है: पवित्र और नाजुक भूमि का संरक्षण उसी उद्योग द्वारा खतरे में डाला जा रहा है जो इसके अस्तित्व का जश्न मनाता है।

1.2. केंद्रीय थीसिस

यह रिपोर्ट मानती है कि पर्यटन उत्तराखंड के लिए एक अपरिहार्य आर्थिक इंजन है, लेकिन इसके विकास का समर्थन करने के लिए शुरू किए गए व्यापक बुनियादी ढाँचे के विकास और अनियंत्रित निर्माण परियोजनाएँ एक भूवैज्ञानिक रूप से संवेदनशील और पारिस्थितिकीय रूप से नाजुक क्षेत्र को सक्रिय रूप से अस्थिर कर रही हैं। इस गतिशीलता ने एक खतरनाक प्रतिक्रिया चक्र (feedback loop) बनाया है जहाँ पर्यटन पर आर्थिक निर्भरता ऐसे विकास की आवश्यकता पैदा करती है जो, बदले में, पर्यावरणीय जोखिमों को बढ़ाता है। इसके परिणाम प्राकृतिक आपदाओं में वृद्धि, पारिस्थितिकीय प्रणालियों के क्षरण और सामाजिक व्यवधान के रूप में सामने आते हैं। यह विश्लेषण दिखाएगा कि वर्तमान विकासात्मक मॉडल, जो गति और पैमाने को प्राथमिकता देता है, हिमालयी राज्य के लिए आवश्यक दीर्घकालिक पारिस्थितिकीय स्थिरता के सिद्धांतों के साथ मौलिक रूप से असंगत है।

1.3. रिपोर्ट की संरचना

यह विश्लेषण इस मुद्दे की एक व्यापक, बहु-स्तरीय जाँच प्रदान करने के लिए संरचित है। खंड 2 राज्य के आर्थिक आधार के रूप में पर्यटन की महत्वपूर्ण भूमिका को स्थापित करता है, जो सकल राज्य घरेलू उत्पाद (GSDP), रोज़गार और निवेश में इसके योगदान पर मात्रात्मक डेटा प्रदान करता है। खंड 3 में चार धाम परियोजना और पनबिजली बाँधों पर विशेष ध्यान देने के साथ प्रमुख बुनियादी ढाँचे की परियोजनाओं का विश्लेषण करके पर्यावरणीय प्रभाव के प्राथमिक चालकों पर गहराई से विचार किया गया है। खंड 4 में जोशीमठ संकट को एक केंद्रीय केस स्टडी के रूप में उपयोग करके और नदी प्रदूषण और अपशिष्ट प्रबंधन के मुद्दों की जाँच करके इस विकास के पारिस्थितिकीय और सामाजिक परिणामों का विवरण दिया गया है। अंत में, खंड 5 मौजूदा नीतिगत उपायों का मूल्यांकन करता है और एक संतुलित और टिकाऊ रास्ते के लिए कई सिफारिशों का प्रस्ताव करता है।

2. उत्तराखंड के आर्थिक इंजन के रूप में पर्यटन

2.1. आर्थिक योगदान और रोज़गार

पर्यटन उत्तराखंड की अर्थव्यवस्था का एक आधार है, जो प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष दोनों तरह के आर्थिक लाभ प्रदान करता है जो राज्य की समृद्धि के लिए महत्वपूर्ण हैं। विभिन्न अनुमानों के अनुसार, पर्यटन सकल राज्य घरेलू उत्पाद (GSDP) में लगभग 4.4% का योगदान देता है । यह बड़े सेवा क्षेत्र का हिस्सा है, जो राज्य के आर्थिक उत्पादन में एक प्रमुख योगदानकर्ता है, जो 2004-05 और 2013-14 के बीच कुल GSDP के 51% से अधिक का था ।

यह क्षेत्र अपने रोज़गार के आँकड़ों से और भी महत्वपूर्ण हो जाता है। पर्यटन सीधे तौर पर राज्य में कुल नौकरियों का लगभग 4.59% सृजित करता है। जब अप्रत्यक्ष रोज़गार सृजन पर विचार किया जाता है, तो यह प्रतिशत बढ़कर 8.27% हो जाता है, जो विभिन्न संबद्ध उद्योगों में इस क्षेत्र के दूरगामी प्रभाव को उजागर करता है । राज्य सरकार और शैक्षणिक संस्थानों ने भी इस विकास का समर्थन करने के लिए एक कुशल कार्यबल बनाने पर ध्यान केंद्रित किया है। उदाहरण के लिए, उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय के स्नातकों के एक अध्ययन में पाया गया कि मास्टर ऑफ टूरिज्म एंड ट्रैवल मैनेजमेंट (MTTM) की डिग्री वाले 64% लोग पर्यटन और आतिथ्य क्षेत्र में कार्यरत थे, और MTTM स्नातकों के बीच कोई बेरोज़गारी नहीं पाई गई । यह कुशल श्रम के लिए एक मजबूत और लगातार माँग को इंगित करता है, जो स्थानीय आजीविका में इस क्षेत्र की केंद्रीय भूमिका को मजबूत करता है।

इस क्षेत्र के पैमाने और महत्व का एक स्पष्ट अवलोकन प्रदान करने के लिए, निम्नलिखित तालिका उत्तराखंड के लिए प्रमुख आर्थिक और पर्यटन-संबंधी डेटा बिंदुओं का सारांश प्रस्तुत करती है।

| माप (Metric) | मूल्य (Value) | स्रोत (Source) |

| सकल राज्य घरेलू उत्पाद में योगदान | ~4.4% | |

| प्रत्यक्ष रोज़गार सृजन | 4.59% | |

| कुल रोज़गार सृजन (प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष) | 8.27% | |

| आगंतुकों की संख्या (2023) | 5.96 करोड़ | |

| अनुमानित आगंतुक (वर्ष के अंत तक) | >6 करोड़ | |

| पर्यटन निवेश प्रतिज्ञा (2023) | ₹47,646 करोड़ |

तालिका 1: उत्तराखंड में प्रमुख आर्थिक और पर्यटन आँकड़े

2.2. पर्यटन क्षेत्र का विविधीकरण और विकास

उत्तराखंड में पर्यटन क्षेत्र एकात्मक नहीं है; यह विभिन्न प्रकार के प्रस्तावों पर फलता-फूलता है जो आगंतुकों के एक विस्तृत स्पेक्ट्रम को आकर्षित करते हैं। यह विविधीकरण इसके मजबूत विकास का एक प्रमुख चालक है।

- तीर्थयात्रा पर्यटन: यह सबसे महत्वपूर्ण और ऐतिहासिक रूप से महत्वपूर्ण खंड बना हुआ है। उत्तराखंड कई पवित्र स्थलों का घर है, जिसमें revered चार धाम यात्रा (यमुनोत्री, गंगोत्री, केदारनाथ, और बद्रीनाथ) इसका आध्यात्मिक केंद्र बिंदु है । अन्य महत्वपूर्ण धार्मिक स्थलों में हरिद्वार और ऋषिकेश शामिल हैं, जहाँ लाखों भक्त आध्यात्मिक शांति के लिए आते हैं। इस पर्यटन का पैमाना बहुत बड़ा है, 2023 में राज्य में 5.96 करोड़ आगंतुक दर्ज किए गए, जो 2018 में 3.68 करोड़ से एक महत्वपूर्ण वृद्धि है। 2023 के अंत तक यह आंकड़ा 6 करोड़ से अधिक होने की उम्मीद थी ।

- साहसिक पर्यटन: अपने पहाड़ी भू-भाग का लाभ उठाते हुए, राज्य ने सक्रिय रूप से साहसिक खेलों को बढ़ावा दिया है। लोकप्रिय गतिविधियों में ट्रेकिंग, चोटी पर चढ़ना, रिवर राफ्टिंग, पैराग्लाइडिंग, कैंपिंग और स्कीइंग शामिल हैं । सरकार ने इस क्षेत्र का विस्तार करने के लिए नई पहल शुरू की है, जिसमें पर्वतारोहण अभियानों को सुव्यवस्थित करने और शीतकालीन पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए उच्च-स्तरीय बैठकें शामिल हैं । उदाहरण के लिए, नंदा देवी जैसी प्रतिष्ठित चोटियों को पर्वतारोहण के लिए फिर से खोलने और मायावी वन्यजीवों को देखने के लिए गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान को सर्दियों के दौरान खुला रखने की योजना है । इसका समर्थन करने के लिए, राज्य ने नेहरू पर्वतारोहण संस्थान जैसे संस्थानों में कार्यक्रमों के माध्यम से 720 व्यक्तियों को साहसिक पर्यटन कौशल में प्रशिक्षित किया है ।

- वन्यजीव और पर्यावरण-पर्यटन: उत्तराखंड के लगभग 12% क्षेत्र को आरक्षित वन क्षेत्र के रूप में नामित किया गया है, जिसमें 7 वन्यजीव अभयारण्य, 6 राष्ट्रीय उद्यान और कई बायोस्फीयर रिजर्व हैं । यह समृद्ध जैव विविधता, जिसमें जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क में बंगाल बाघों की एक बड़ी आबादी और यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल फूलों की घाटी में दुर्लभ फूलों की प्रजातियों की बहुतायत शामिल है, राज्य को वन्यजीव प्रेमियों और पक्षी देखने वालों के लिए एक प्रमुख गंतव्य बनाती है ।

2.3. विकास और निवेश के चालक

राज्य सरकार ने पर्यटन क्षेत्र को और मजबूत करने के लिए एक आक्रामक और बहु-आयामी रणनीति अपनाई है। इन पहलों में हवाई और खगोलीय पर्यटन को बढ़ावा देना, स्थानीय युवाओं के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम शुरू करना और नए बुनियादी ढाँचे का विकास करना शामिल है । सरकार ने अपने “वेड इन इंडिया” (Wed in India) विजन के हिस्से के रूप में राज्य को एक प्रमुख विवाह स्थल में बदलने पर भी ध्यान केंद्रित किया है । इस सक्रिय दृष्टिकोण ने महत्वपूर्ण वित्तीय प्रतिबद्धताओं को आकर्षित किया है। दिसंबर 2023 में आयोजित ग्लोबल इन्वेस्टर समिट में पर्यटन क्षेत्र में कुल ₹47,646 करोड़ का निवेश प्राप्त हुआ, जो राज्य की पर्यटन क्षमता में मजबूत विश्वास को रेखांकित करता है । इन प्रयासों को, सड़क, रेल और हवाई संपर्क में सुधार के साथ मिलाकर, पर्यटन को उत्तराखंड के आर्थिक विकास के प्राथमिक इंजन के रूप में मजबूत करने के लिए डिज़ाइन किया गया है।

3. बुनियादी ढाँचे का विकास: प्रगति की दोधारी तलवार

पर्यटन के तीव्र विस्तार ने बुनियादी ढाँचे के विकास में एक संबंधित उछाल को प्रेरित किया है, जो प्रगति की दोधारी तलवार साबित हुआ है। जहाँ इसका उद्देश्य संपर्क में सुधार करना और आर्थिक विकास को सुविधाजनक बनाना है, वहीं ये बड़े पैमाने की परियोजनाएँ सीधे तौर पर राज्य के पर्यावरणीय क्षरण में योगदान दे रही हैं।

3.1. चार धाम परियोजना

चार धाम परियोजना इस संघर्ष को दर्शाने वाली एक प्रमुख परियोजना है। इस महत्वाकांक्षी पहल का उद्देश्य यमुनोत्री, गंगोत्री, केदारनाथ और बद्रीनाथ के चार पवित्र मंदिरों को जोड़ने के लिए 900 किलोमीटर लंबी, 12 मीटर चौड़ी, हर मौसम में चलने वाली सड़क का निर्माण करना है । परियोजना के लिए सरकार का औचित्य दोहरा है: तीर्थयात्रियों की सुरक्षा और सुविधा को बढ़ाना और, अधिक महत्वपूर्ण रूप से, चीन के साथ सीमा पर सैनिकों और सैन्य उपकरणों की त्वरित आवाजाही के लिए “रणनीतिक महत्व” प्रदान करना । परियोजना को पर्याप्त राजनीतिक और कानूनी समर्थन मिला है, जिसमें राष्ट्रीय सुरक्षा के आधार पर सुप्रीम कोर्ट ने सड़क चौड़ीकरण का रास्ता साफ कर दिया है ।

हालाँकि, यह परियोजना महत्वपूर्ण पर्यावरणीय विवादों में फँसी हुई है। पर्यावरणविदों ने भूवैज्ञानिक रूप से नाजुक हिमालयी पारिस्थितिकी तंत्र पर निर्माण के अस्थिर प्रभाव के बारे में लगातार अलार्म बजाए हैं । सबसे प्रमुख चिंता पर्यावरणीय मंजूरी के लिए सरकार के दृष्टिकोण के आसपास है। एक व्यापक पर्यावरणीय प्रभाव आकलन (EIA) की आवश्यकता को दरकिनार करने के लिए, परियोजना को जानबूझकर 50 से अधिक छोटे खंडों में विभाजित किया गया था । इस खंडित दृष्टिकोण ने परियोजना को संवेदनशील क्षेत्रों में बड़े पैमाने पर बुनियादी ढाँचे के लिए आवश्यक कठोर जाँच से बचने की अनुमति दी, एक कानूनी और राजनीतिक रणनीति जिसकी भारी आलोचना हुई है।

इस दृष्टिकोण के परिणाम अब स्पष्ट हैं। सड़क चौड़ीकरण का काम, जिसमें पहाड़ों की ढलानों में विस्फोट करना और काटना शामिल है, ने सीधे तौर पर भूस्खलन में वृद्धि का कारण बना है। एक अध्ययन में राजमार्ग के एक हिस्से पर प्रति किलोमीटर औसतन 1.25 भूस्खलन का पता चला, एक आवृत्ति जो परियोजना शुरू होने के बाद से दोगुनी हो गई है । इस अस्थिरता ने, तीव्र वर्षा और भूकंपीय गतिविधि के साथ मिलकर, क्षेत्र को अत्यधिक कमजोर बना दिया है, जिससे जानमाल का नुकसान और सड़क जाम हो गए हैं । इसके अलावा, निर्माण से बड़े पैमाने पर वनों की कटाई हुई है, जिसमें भागीरथी पर्यावरण-संवेदनशील क्षेत्र (BESZ) जैसे पारिस्थितिकीय रूप से संवेदनशील क्षेत्रों में हजारों पेड़ों को काटने की योजना है । यह पेड़ों की कटाई प्राकृतिक बाइंडरों को हटा देती है जो पहाड़ों की ढलानों को एक साथ रखते हैं, जिससे भारी वर्षा के दौरान हिमस्खलन और ढलान की विफलता का खतरा बढ़ जाता है । यह परियोजना इस बात का एक स्पष्ट उदाहरण है कि कैसे एक विकास एजेंडा, जब एक समग्र पर्यावरणीय रणनीति के बिना चलाया जाता है, तो वह उसी सुरक्षा और संपर्क को कमजोर कर सकता है जिसका वह वादा करता है।

3.2. पनबिजली और जल संसाधन परियोजनाएँ

पनबिजली परियोजनाएँ उत्तराखंड की विकासात्मक रणनीति का एक और प्रमुख घटक हैं, जिसका उद्देश्य ऊर्जा उत्पादन के लिए राज्य के प्रचुर जल संसाधनों का लाभ उठाना है । सबसे प्रमुख उदाहरण टिहरी बाँध है, जो भारत का सबसे ऊँचा और दुनिया का 13वाँ सबसे ऊँचा बाँध है, जो 2006 में पूरा हुआ था । भागीरथी नदी पर स्थित यह बाँध, 1,000 मेगावाट पनबिजली उत्पन्न करता है और सिंचाई और नगरपालिका जल आपूर्ति के उद्देश्यों को पूरा करता है । हालाँकि, इसका निर्माण अत्यधिक विवादास्पद था, जिसने 1980 के दशक से 2004 तक पर्यावरण कार्यकर्ता सुंदरलाल बहुगुणा के नेतृत्व में “टिहरी बाँध विरोधी आंदोलन” को जन्म दिया । प्राथमिक चिंता, जो आज भी बनी हुई है, वह है उच्च भूकंपीय क्षेत्र में बाँध का स्थान। हालाँकि समर्थकों का दावा है कि बाँध 8.4 तीव्रता के भूकंप का सामना कर सकता है, कुछ भूकंप वैज्ञानिकों ने चेतावनी दी है कि यह क्षेत्र 8.5 या उससे अधिक के भूकंपों के प्रति संवेदनशील है, जिससे संरचना की दीर्घकालिक सुरक्षा और यह जिन समुदायों की सेवा करता है, उनके बारे में गंभीर सवाल उठते हैं ।

बड़े पैमाने के बाँधों के अलावा, छोटी पनबिजली परियोजनाएँ भी राज्य की पर्यावरणीय अस्थिरता में योगदान दे रही हैं। NTPC की तपोवन-विष्णुगाड पनबिजली परियोजना, जिसमें 12 किलोमीटर की सुरंग का निर्माण शामिल है, को विशेषज्ञों और स्थानीय लोगों द्वारा विशेष रूप से जोशीमठ भू-धँसाव संकट से जोड़ा गया है । परियोजना के लिए सुरंग बोरिंग मशीनों और विस्फोट का उपयोग करने से 2009 में एक जलभृत (aquifer) को पंचर कर दिया गया था, जिससे लाखों लीटर पानी का निर्वहन हुआ और बाद में उपसतह भूविज्ञान कमजोर हो गया । यह दर्शाता है कि कैसे विकासात्मक परियोजनाएँ, यहाँ तक कि स्वच्छ ऊर्जा जैसे स्पष्ट रूप से लाभकारी उद्देश्यों वाली भी, गंभीर और अप्रत्याशित परिणाम हो सकते हैं जब उन्हें हिमालयी भूविज्ञान की अद्वितीय नाजुकता को ध्यान में रखकर डिज़ाइन नहीं किया जाता है।

3.3. अनियंत्रित निर्माण और शहरीकरण

प्रमुख परियोजनाओं से परे, राज्य भर में, विशेष रूप से पर्यटन और तीर्थयात्रा केंद्रों में, व्यापक और अनियंत्रित निर्माण पर्यावरणीय क्षरण में एक महत्वपूर्ण कारक है। विशेषज्ञों ने भागीरथी पर्यावरण-संवेदनशील क्षेत्र (BESZ) जैसे पारिस्थितिकीय रूप से संवेदनशील क्षेत्रों में “अनियंत्रित मानवजनित गतिविधि” को प्राकृतिक आपदाओं के प्रभाव को बढ़ाने में एक महत्वपूर्ण कारक के रूप में पहचाना है । इसमें बड़े पैमाने पर पेड़ों की कटाई शामिल है, जो ढलानों को कटाव के लिए उजागर करती है, और बाढ़ के मैदानों में निर्माण, जो प्राकृतिक जल निकासी प्रणालियों को बाधित करता है । ये गतिविधियाँ एक उच्च कार्बन पदचिह्न में योगदान करती हैं और स्थानीय सूक्ष्म जलवायु को नकारात्मक रूप से प्रभावित करती हैं, जिससे नाजुक हिमालयी पारिस्थितिकी तंत्र पर और भी अधिक तनाव पड़ता है।

4. पारिस्थितिकीय और सामाजिक परिणामों का प्रभाव

बड़े पैमाने पर बुनियादी ढाँचे की परियोजनाओं और अनियंत्रित विकास के संचयी प्रभाव ने पारिस्थितिकीय और सामाजिक परिणामों की एक शृंखला बनाई है, जो मौलिक रूप से परिदृश्य को बदल रहा है और क्षेत्र की दीर्घकालिक व्यवहार्यता को खतरे में डाल रहा है।

4.1. भूमि अस्थिरता का संकट

हिमालय स्वाभाविक रूप से भूकंप, भूस्खलन और अचानक बाढ़ सहित कई आपदाओं के प्रति संवेदनशील हैं । विकास परियोजनाएँ एक महत्वपूर्ण मानव-प्रेरित तनाव कारक के रूप में कार्य कर रही हैं, जो इन प्राकृतिक जोखिमों को बढ़ा रही हैं। इस घटना का एक शक्तिशाली, उदाहरण जोशीमठ त्रासदी है।

केस स्टडी: जोशीमठ त्रासदी जोशीमठ शहर, जो तीर्थयात्रियों और पर्यटकों के लिए एक महत्वपूर्ण केंद्र है, में व्यापक भू-धँसाव का अनुभव होने लगा, जिसमें सैकड़ों इमारतों और सड़कों में दरारें पड़ गईं । यह संकट एक एकल घटना नहीं है, बल्कि राज्य के विकासात्मक दृष्टिकोण में एक प्रणालीगत विफलता का एक अत्यधिक प्रचारित परिणाम है। यह शहर भूवैज्ञानिक रूप से कमजोर है, जो ठोस चट्टान पर नहीं, बल्कि प्राचीन हिमनदीय मलबे से बने भूस्खलन के अवशेषों पर बना है । अपनी कोणीय तलछट और रिक्त स्थानों के साथ यह अस्थिर नींव, क्षेत्र को स्वाभाविक रूप से विकृति के प्रति संवेदनशील बनाती है, और मानव-प्रेरित गतिविधियों ने इस प्रक्रिया को काफी तेज कर दिया है ।

संकट को पैदा करने के लिए कई कारक एक साथ आए। इस क्षेत्र में निर्माण में तेज़ी ने पहले से ही कमजोर नींव पर बोझ डाल दिया । साथ ही, सड़कों को चौड़ा करने से पहाड़ियों की ऊपरी परत साफ हो गई, जिससे क्षेत्र कटाव के प्रति अधिक संवेदनशील हो गया । सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि NTPC की तपोवन-विष्णुगाड पनबिजली परियोजना, ड्रिलिंग और विस्फोट के माध्यम से, व्यापक रूप से एक निर्णायक भूमिका निभाने वाली मानी जाती है । 2009 में, परियोजना की सुरंग-बोरिंग मशीन ने एक जलभृत को पंचर कर दिया, जिससे भूजल का एक बड़ा, कई हफ्तों तक निर्वहन हुआ जिसने भूमिगत भूवैज्ञानिक संरचना को कमजोर कर दिया । 2023 की शुरुआत में भूमिगत से कीचड़ भरे पानी का अचानक बहना कई लोगों द्वारा भू-धँसाव के नवीनतम, सबसे गंभीर चरण के लिए अंतिम उत्प्रेरक के रूप में देखा गया था । NTPC के इनकार के बावजूद, कई, असंगठित सतह और उपसतह विकास परियोजनाओं के साथ एक भूवैज्ञानिक रूप से अस्थिर नींव का अभिसरण एक समग्र, एकीकृत विकास योजना की गहन कमी को दर्शाता है। यह जोशीमठ संकट को वैज्ञानिक सावधानी पर त्वरित विकास को प्राथमिकता देने के खतरों का प्रतीक बनाता है।

निम्नलिखित तालिका विकास परियोजनाओं और विशिष्ट पर्यावरणीय चिंताओं के बीच कारण संबंधों का एक स्पष्ट अवलोकन प्रदान करती है।

| पर्यावरणीय चिंता | कारणभूत विकास परियोजनाएँ | विशिष्ट तंत्र | उद्धृत स्रोत |

| भूस्खलन | चार धाम परियोजना | पहाड़ों की ढलानों पर विस्फोट और कटाई, वनों की कटाई | |

| भू-धँसाव | चार धाम परियोजना, पनबिजली परियोजनाएँ | भारी निर्माण से दबाव, ऊपरी मिट्टी की सफाई, जलभृतों की निकासी | |

| नदी प्रदूषण | अनियंत्रित शहरीकरण, पर्यटन बुनियादी ढाँचा | होटलों और आश्रमों से अनुपचारित सीवेज और ठोस कचरे का डंपिंग | |

| आवास का नुकसान | चार धाम परियोजना, अन्य परियोजनाएँ | पारिस्थितिकीय रूप से संवेदनशील क्षेत्रों में बड़े पैमाने पर पेड़ों की कटाई और वनों की कटाई | |

| कम जल प्रवाह | बाँध और पंपिंग स्टेशन | बाँधों का निर्माण और सिंचाई के लिए पानी का मोड़ना |

तालिका 2: प्रमुख पर्यावरणीय चिंताएँ और विकास परियोजनाओं के साथ उनके कारणभूत संबंध

4.2. जल और अपशिष्ट प्रबंधन संकट

पारिस्थितिकीय क्षति राज्य के सबसे महत्वपूर्ण संसाधन: इसकी नदियों तक फैली हुई है। तीर्थयात्रा का कार्य, जो उत्तराखंड के पर्यटन का एक केंद्रीय सिद्धांत है, गंगा और उसकी सहायक नदियों को खतरे में डालने वाले प्रदूषण का एक प्राथमिक स्रोत बन गया है। विशेषज्ञों का अनुमान है कि गंगा में प्रदूषण का 80% से अधिक हिस्सा सीवेज का है, जिसमें प्रतिदिन अरबों लीटर अनुपचारित अपशिष्ट जल नदी में डाला जाता है । ऋषिकेश जैसे प्रमुख पर्यटन केंद्र महत्वपूर्ण योगदानकर्ता हैं, क्योंकि कई आश्रम और होटल सीवेज और कूड़े को सीधे नदी में फेंकते हैं, जो शहर की अपर्याप्त अपशिष्ट उपचार सुविधाओं को अभिभूत कर देते हैं । शहर का एकमात्र नगरपालिका सीवेज संयंत्र, जिसे 1984 में चालू किया गया था, की क्षमता मौजूदा आबादी के लिए अपर्याप्त है, अकेले बड़े पैमाने पर पर्यटकों के लिए तो दूर की बात है । यह एक गहरा विरोधाभास पैदा करता है: पवित्रता की आध्यात्मिक खोज सीधे तौर पर पारिस्थितिकीय संदूषण में योगदान दे रही है।

इस प्रदूषण के परिणाम मानव स्वास्थ्य और जैव विविधता दोनों के लिए गंभीर हैं। उच्च स्तर के फेकल कोलीफॉर्म बैक्टीरिया और अन्य प्रदूषक एक गंभीर स्वास्थ्य खतरा पैदा करते हैं, जो लाखों लोगों में टाइफाइड और पेचिश जैसी जलजनित बीमारियों में योगदान करते हैं जो अपने पानी की जरूरतों के लिए नदी पर निर्भर हैं । पारिस्थितिकीय रूप से, प्रदूषण के कारण जलीय जीवन में गिरावट आई है, जिसमें गंगा नदी की डॉल्फिन और सॉफ्टशेल कछुआ जैसी लुप्तप्राय प्रजातियाँ शामिल हैं, जो विशेष रूप से बाँधों और पंपिंग स्टेशनों से भारी धातु संदूषण और कम नदी प्रवाह के प्रति संवेदनशील हैं ।

ठोस अपशिष्ट प्रबंधन एक समान रूप से कठिन चुनौती प्रस्तुत करता है। पहाड़ी भू-भाग और दूरस्थ स्थान अपशिष्ट संग्रह और निपटान को जटिल बनाते हैं । चरम पर्यटन मौसम के दौरान, मसूरी जैसे लोकप्रिय गंतव्यों में ठोस कचरे के उत्पादन में भारी वृद्धि देखी जाती है, जो प्रति दिन 12 टन से बढ़कर 20 टन हो जाता है । कचरे में यह वृद्धि, विशेष रूप से एकल-उपयोग वाले प्लास्टिक, अक्सर पगडंडियों और जल निकायों में अनुचित निपटान, या खुले में जलाने की ओर ले जाती है, ये सभी नाजुक पारिस्थितिकी तंत्र को बाधित करते हैं और प्राचीन परिदृश्य को प्रदूषित करते हैं ।

4.3. जैव विविधता और पारंपरिक आजीविका पर प्रभाव

विकास-संचालित पर्यावरणीय क्षति के महत्वपूर्ण सामाजिक-आर्थिक परिणाम भी हैं। बड़े पैमाने पर वनों की कटाई और आवास का नुकसान सीधे तौर पर राज्य की समृद्ध जैव विविधता को खतरे में डालते हैं । हालाँकि, व्यापक, अधिक हानिकारक परिणाम पारंपरिक आजीविका पर प्रभाव है। पर्यटन और निर्माण क्षेत्रों में नौकरियों के वादे ने कई स्थानीय लोगों को आतिथ्य कार्य के पक्ष में पारंपरिक कृषि पद्धतियों को छोड़ने के लिए प्रेरित किया है, जिसके परिणामस्वरूप गाँवों का निर्जन होना और सदियों पुराने, टिकाऊ भूमि-उपयोग प्रणालियों का क्षरण हुआ है । यह बदलाव समुदायों को कमजोर छोड़ देता है और पारंपरिक ज्ञान को नष्ट कर देता है जो कभी लोगों और उनके पर्यावरण के बीच अधिक सामंजस्यपूर्ण संबंध को नियंत्रित करता था।

5. एक टिकाऊ भविष्य के लिए रास्ते: नीति, अभ्यास और सिफारिशें

5.1. सरकारी पहल और उनकी सीमाएँ

बढ़ती पर्यावरणीय चिंताओं के जवाब में, उत्तराखंड सरकार ने टिकाऊ विकास को बढ़ावा देने के उद्देश्य से कई नीतियाँ शुरू की हैं। इनमें संरक्षित क्षेत्रों के आसपास गतिविधियों को विनियमित करने के लिए पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, 1986 के तहत पर्यावरण-संवेदनशील क्षेत्रों (ESZs) की स्थापना शामिल है । राज्य ने महत्वाकांक्षी ढाँचे भी विकसित किए हैं जैसे उत्तराखंड नवीकरणीय ऊर्जा नीति 2023, जो 2030 तक 50% नवीकरणीय ऊर्जा हिस्सेदारी का लक्ष्य रखती है, और उत्तराखंड जलवायु कार्य योजना । सरकार ने

नौ सूत्र (नौ सिद्धांत) और एक प्रस्तावित इको बैलेंस इंडेक्स जैसे अभिनव रणनीतियों को भी पेश किया है ताकि पारिस्थितिकीय और आर्थिक दोनों अक्षों पर नीतियों के प्रदर्शन को मापा जा सके ।

इन नीतियों की आशाजनक प्रकृति के बावजूद, उनके बताए गए लक्ष्यों और उनके जमीनी स्तर पर कार्यान्वयन के बीच एक महत्वपूर्ण अंतर बना हुआ है। उदाहरण के लिए, भागीरथी पर्यावरण-संवेदनशील क्षेत्र को राजनीतिक रूप से “विकास-विरोधी” के रूप में विवादित किया गया है, और जिन बहुत बड़े पैमाने की परियोजनाओं को इसे विनियमित करना था, जैसे कि चार धाम सड़क चौड़ीकरण, वे इन विनियमों के बावजूद आगे बढ़ी हैं । इसी तरह, जबकि राज्य नए सीवेज उपचार संयंत्र बना रहा है, मौजूदा आबादी और भारी पर्यटक प्रवाह द्वारा उत्पन्न कचरे को संभालने के लिए वर्तमान क्षमता “अपर्याप्त” बनी हुई है, जिससे समस्या से निपटने के लिए प्रयास अपर्याप्त हो जाते हैं । नीति और अभ्यास के बीच यह असंगति दर्शाती है कि यहाँ तक कि अच्छी तरह से इरादे वाले ढाँचे भी मजबूत प्रवर्तन तंत्र के बिना “कागज़ी शेर” बनने का जोखिम उठाते हैं ।

5.2. समुदाय-आधारित और टिकाऊ पर्यटन का वादा

विकास के लिए एक अधिक टिकाऊ मॉडल जन पर्यटन (mass tourism) से दूर एक समुदाय-आधारित दृष्टिकोण की ओर बदलाव में निहित है। समुदाय-आधारित पर्यटन (CBT) एक वैकल्पिक विकास शैली है जो स्थानीय मेजबानों को निर्णय लेने के केंद्र में रखती है, यह सुनिश्चित करती है कि पर्यटन के लाभों को पूरे समुदाय में समान रूप से वितरित किया जाए । यह लॉगिंग या खनन जैसी पर्यावरण को नुकसान पहुँचाने वाली आजीविका के लिए एक आर्थिक विकल्प प्रदान करता है, जिससे स्थानीय लोगों को अपने प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षक बनने के लिए सशक्त बनाया जाता है ।

इस दृष्टिकोण के उदाहरण पहले से ही उत्तराखंड में सफलता दिखा रहे हैं। द एनर्जी एंड रिसोर्सेज इंस्टीट्यूट (TERI) ने पॉलीहाउस और सोलर ड्रायर जैसी पर्यावरण-अनुकूल तकनीकों के माध्यम से टिकाऊ कृषि और आजीविका को बढ़ावा देने और स्थानीय समुदायों के लिए होमस्टे प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए नैनीताल और चंपावत जिलों में परियोजनाएँ शुरू की हैं । ये पहल न केवल स्थानीय आर्थिक कल्याण को बढ़ाती हैं बल्कि जैव विविधता को भी संरक्षित करती हैं और सामुदायिक जुड़ाव का निर्माण करती हैं। पर्यावरण-अनुकूल आवास, जिम्मेदार ट्रेकिंग और स्थानीय व्यवसायों का समर्थन करने पर ध्यान केंद्रित करके, यह मॉडल आगंतुकों और पर्यावरण के बीच एक गहरा संबंध बनाता है, जिससे संरक्षण की संस्कृति को बढ़ावा मिलता है ।

5.3. एक संतुलित दृष्टिकोण के लिए अंतिम सिफारिशें

पिछले विश्लेषण के आधार पर, उत्तराखंड को आर्थिक विकास और पारिस्थितिकीय संरक्षण के बीच जटिल व्यापार-बंद (trade-off) को नेविगेट करने में मदद करने के लिए निम्नलिखित सिफारिशों का प्रस्ताव किया गया है:

- नाजुक क्षेत्रों में बड़े पैमाने की परियोजनाओं पर रोक लगाएँ: भूवैज्ञानिक रूप से संवेदनशील क्षेत्रों में प्रमुख बुनियादी ढाँचे की परियोजनाओं (जैसे, चौड़ी सड़कें, बड़े बाँध) पर एक अस्थायी लेकिन सख्त रोक लगाना आवश्यक है, जब तक कि प्रत्येक घाटी के लिए एक व्यापक, स्वतंत्र और वैज्ञानिक रूप से ध्वनि वहन क्षमता अध्ययन (carrying capacity study) पूरा नहीं हो जाता। यह सूचित, टिकाऊ योजना के लिए आवश्यक मूलभूत डेटा प्रदान करेगा।

- नियामक ढाँचे को मजबूत और लागू करें: पर्यावरणीय कानूनों को पूरी तरह और पारदर्शी रूप से लागू किया जाना चाहिए। पर्यावरणीय प्रभाव आकलन को दरकिनार करने के लिए परियोजनाओं को खंडित करने जैसी प्रथाओं को प्रतिबंधित किया जाना चाहिए। जवाबदेही सुनिश्चित करने और राजनीतिक या आर्थिक प्राथमिकताओं को पारिस्थितिकीय सुरक्षा उपायों पर हावी होने से रोकने के लिए नियमों का ऑडिट और प्रवर्तन करने के अधिकार के साथ एक स्वतंत्र, उच्च-शक्ति वाले निगरानी निकाय की स्थापना आवश्यक है।

- विकेंद्रीकृत, पर्यावरण-अनुकूल बुनियादी ढाँचे में निवेश करें: ध्यान बड़े पैमाने पर, उच्च-प्रभाव वाली परियोजनाओं से हटकर छोटे, विकेन्द्रीकृत समाधानों की ओर स्थानांतरित होना चाहिए जो पहाड़ी भू-भाग के लिए बेहतर अनुकूल हों। इसमें मध्यवर्ती-चौड़ाई वाली सड़कों का निर्माण शामिल है, जो पारिस्थितिकीय प्रभाव को कम करती हैं , और स्थानीय, समुदाय-संचालित अपशिष्ट प्रबंधन और सीवेज उपचार सुविधाओं में निवेश करती हैं जो पर्यटक कस्बों की विशिष्ट मांगों को संभाल सकती हैं।

- टिकाऊ पर्यटन को बढ़ावा दें और प्रोत्साहित करें: राज्य को टिकाऊ प्रथाओं को अपनाने के लिए पर्यटकों और व्यवसायों को सक्रिय रूप से बढ़ावा देना और प्रोत्साहन प्रदान करना चाहिए। इसमें पर्यावरण-अनुकूल आवासों के लिए प्रमाणन प्रदान करना, प्लास्टिक कचरे को कम करने के लिए सार्वजनिक जागरूकता अभियान शुरू करना और “कोई निशान न छोड़ें” (Leave No Trace) सिद्धांतों को बढ़ावा देना, और सफल समुदाय-आधारित पर्यटन मॉडल को बढ़ाना शामिल हो सकता है। यह दृष्टिकोण पर्यटन को संरक्षण के साथ फिर से संरेखित करेगा, यह सुनिश्चित करेगा कि राज्य का आर्थिक इंजन उसी प्राकृतिक और सांस्कृतिक विरासत द्वारा संचालित हो जिसे इसे संरक्षित करना है।

6. संदर्भ

Prepdata. (n.d.).

Uttarakhand Tourism. Retrieved from https://www.prepdata.org/dashboards/uttarakhand-tourism

Prepdata. (n.d.).

Uttarakhand Tourism – PREPdata. Retrieved from(https://www.prepdata.org/dashboards/uttarakhand-tourism#:~:text=Tourism%2C%20according%20to%20some%20estimates,05%20to%202013%2D14)).

Interes Journals. (n.d.).

Growth of Tourism Industry in Uttarakhand. Retrieved from https://www.interesjournals.org/articles/growth-of-tourism-industry-in-uttarakhand.pdf

Uttarakhand Open University. (n.d.).

Employment Survey of Tourism Students. Retrieved from(https://uou.ac.in/downloads/placement/Employment-Survey-of-Tourism-Students.pdf)

Peak Adventure Tour. (n.d.).

Top Tourist Places & Uttarakhand. Retrieved from https://www.peakadventuretour.com/uttarakhand-tourism.html

Corbett National Park. (n.d.).

Uttarakhand Tourism. Retrieved from https://www.corbett-national-park.com/uttarakhand-tourism.html

DOAJ. (n.d.).

The historical perspectives of pilgrimage tourism in the Uttarakhand Himalaya. Retrieved from https://doaj.org/article/79600147071c469e868133144cdeb892

2lafz. (n.d.).

Pilgrimage Places in Uttarakhand: Explore the Spiritual Sites. Retrieved from https://2lafz.com/pilgrimage-places-in-uttarakhand-explore-the-spiritual-sites/

Times of India. (2025, July 16).

High-level meeting held to expand adventure tourism and mountaineering in Uttarakhand. Retrieved from https://timesofindia.indiatimes.com/city/dehradun/high-level-meeting-held-to-expand-adventure-tourism-and-mountaineering-in-uttarakhand/articleshow/122580058.cms

The Times of India. (2025, November 20).

Uttarakhand’s tourism boom: 6 crore visitors driven by adventure, pilgrimage and ecology expected by year-end. Retrieved from https://timesofindia.indiatimes.com/india/uttarakhands-tourism-boom-6-crore-visitors-driven-by-adventure-pilgrimage-and-ecology-expected-by-year-end/articleshow/115081835.cms

Invest Uttarakhand. (n.d.).

Infrastructure Development in Uttarakhand. Retrieved from https://investuttarakhand.in/infrastructure-development-in-uttarakhand/

Sriram’s IAS. (n.d.).

Char Dham Highway Project: Benefits and Concerns. Retrieved from https://www.sriramsias.com/upsc-daily-current-affairs/char-dham-highway-project-benefits-and-concerns/

ForumIAS. (n.d.).

Impacts of the Char Dham Highway Project. Retrieved from https://forumias.com/blog/impacts-of-the-char-dham-highway-project/

Wikipedia. (n.d.).

Tehri Dam. Retrieved from(https://en.wikipedia.org/wiki/Tehri_Dam)

Unacademy. (n.d.).

Dams in Uttarakhand. Retrieved from https://unacademy.com/content/bank-exam/study-material/general-awareness/dams-in-uttarakhand/

Times of India. (n.d.).

Unregulated activity added to Dharali devastation: Experts. Retrieved from https://timesofindia.indiatimes.com/city/dehradun/unregulated-activity-added-to-dharali-devastation-experts/articleshow/123127074.cms

Hindustan Times. (n.d.).

Disasters highlight trade-offs for construction. Retrieved from https://www.hindustantimes.com/india-news/disasters-highlight-trade-offs-for-construction-101754507217217.html

EOS. (n.d.).

A possible cause of the 5 August 2025 landslide is the failure of a large body of glacial material high in the valley above the village. Retrieved from https://eos.org/thelandslideblog/tharali-2

Encardio. (n.d.).

Monitoring of Narendra Nagar Uttarakhand landslide. Retrieved from https://www.encardio.com/blog/monitoring-of-narendra-nagar-uttarakhand-landslide

Hindustan Times. (n.d.).

From polluted Ganga to drying springs: 5 environmental challenges before Uttarakhand. Retrieved from https://www.hindustantimes.com/dehradun/from-polluted-ganga-to-drying-springs-5-environmental-challenges-before-uttarakhand/story-pQUi7aCpgcpxhIGd0dUadM.html

Vice. (n.d.).

Yoga tourism pollution sacred hometown. Retrieved from https://www.vice.com/en/article/yoga-tourism-pollution-sacred-hometown/

YouTube. (n.d.).

Joshimath is sinking. The quaint town, which doubles as a pitstop for pilgrims…. Retrieved from(https://www.youtube.com/watch?v=pSxHw78O7YU&pp=0gcJCfwAo7VqN5tD)

India Today. (n.d.).

Joshimath sinking landslide debris uttarkhand tragedy bjp indian army bro. Retrieved from https://www.indiatoday.in/interactive/immersive/joshimath-sinking-landslide-debris-uttarkhand-tragedy-bjp-indian-army-bro

YouTube. (n.d.).

experts believe that the hydro projects by National Thermal Power Corporation…. Retrieved from(https://www.youtube.com/watch?v=pSxHw78O7YU&pp=0gcJCfwAo7VqN5tD)

SANDRP. (n.d.).

Systemic failures at the root of Joshimath disaster. Retrieved from https://sandrp.in/2023/02/11/systemic-failures-at-the-root-of-joshimath-disaster/

Al Jazeera. (n.d.).

Demolitions begin in India’s ‘sinking’ Joshimath, hundreds moved. Retrieved from https://www.aljazeera.com/news/2023/1/10/demolitions-begin-in-indias-sinking-joshimath-hundreds-moved

Press Information Bureau (PIB). (n.d.).

All construction activities have been stayed by the State Government…. Retrieved from(https://www.pib.gov.in/PressReleasePage.aspx?PRID=1943203)

Ghoom Uttarakhand. (n.d.).

Sustainable Tourism in Uttarakhand Eco-Friendly Travel Tips for 2025. Retrieved from https://ghoomouttarakhand.com/sustainable-tourism-in-uttarakhand-eco-friendly-travel-tips-for-2025/

IJSSET. (n.d.).

The Indian government responded by designating some places in Uttarakhand as Eco-Sensitive Zones…. Retrieved from(https://www.ijset.in/wp-content/uploads/IJSET_V12_issue5_753.pdf)

IGNFA. (n.d.).

An Evaluative Discussion on Eco-Sensitive Zones. Retrieved from https://www.ignfa.gov.in/publications/an-evaluative-discusion-esz-paper.pdf

MoEF. (n.d.).

Zonal Master Plan for the Bhagirathi Eco-Sensitive Zone. Retrieved from(https://moef.gov.in/uploads/2017/06/Bhagirathi%20Eco%20zone%20-%20ZMP%20comments_0.pdf)

Down to Earth. (n.d.).

When the Himalayas lose: Assessing Char Dham Pariyojana judgment. Retrieved from https://www.downtoearth.org.in/environment/when-the-himalayas-lose-assessing-char-dham-pariyojana-judgment-80755

NDTV. (n.d.).

Char Dham Project: Supreme Court Clears Widening Char Dham Roads For “National Security”. Retrieved from https://www.ndtv.com/india-news/char-dham-project-supreme-court-agrees-with-centre-on-road-widening-says-national-security-border-security-concerns-need-to-be-met-2649944

GN Publication. (n.d.).

RIVER GANGA ROUTINELY RECEIVING SEWAGE FROM. Retrieved from(https://gnpublication.org/index.php/ans/article/download/97/89#:~:text=The%20major%20sources%20of%20sewage,well%20as%20industries%2C%20urbanization%20etc).

Wikipedia. (n.d.).

Ganges. Retrieved from https://en.wikipedia.org/wiki/Ganges

Waste Warriors. (n.d.).

Effective Waste Management Services Mountain Towns Focus Indian Himalayan Region. Retrieved from https://wastewarriors.org/effective-waste-management-services-mountain-towns-focus-indian-himalayan-region/

ResearchGate. (n.d.).

Solid waste generated in major towns of Uttarakhand. Retrieved from(https://www.researchgate.net/figure/Solid-waste-generated-in-major-towns-of-Uttarakhand_tbl2_364313134)

Ganga Action. (n.d.).

Sewage & Waste Management. Retrieved from https://gangaaction.org/actions/issues/sewage-waste-management/

Wikipedia. (n.d.).

Pollution of the Ganges. Retrieved from https://en.wikipedia.org/wiki/Pollution_of_the_Ganges

Ghoom Uttarakhand. (n.d.).

Sustainable Tourism in Uttarakhand Eco-Friendly Travel Tips for 2025. Retrieved from https://ghoomouttarakhand.com/sustainable-tourism-in-uttarakhand-eco-friendly-travel-tips-for-2025/

ETGovernment. (n.d.).

Uttarakhand’s Green Transition: A Blueprint for Sustainable & Inclusive Development. Retrieved from https://government.economictimes.indiatimes.com/blog/uttarakhands-sustainable-development-a-model-for-balancing-economy-and-ecology/121695073

Cushman & Wakefield. (n.d.).

Strategies for Sustainable Development in Uttarakhand. Retrieved from(https://assets.cushmanwakefield.com/-/media/cw/apac/india/insights/phdcci-report-2025.pdf?rev=93c605bfaf644e53b363694324a84974#:~:text=There%20are%20several%20policies%20and,integrated%20roadmap%20for%20carbon%20neutrality)

TERI. (n.d.).

Grassroots Climate Action in Uttarakhand: Partnerships, Participation, and Progress. Retrieved from https://www.teriin.org/article/grassroots-climate-action-uttarakhand-partnerships-participation-and-progress

Publishing India Group. (n.d.).

Community Based Tourism Development: A Case-study of Eco Village Sari in Kedarnath Sanctuary Region. Retrieved from(http://www.publishingindia.com/GetBrochure.aspx?query=UERGQnJvY2h1cmVzfC80NDUucGRmfC80NDUucGRm)

Satoyama Initiative. (n.d.).

COMDEKS Project: Himalayan State of Uttarakhand, India. Retrieved from https://satoyamainitiative.org/case_studies/comdeks-project-himalayan-state-of-uttarakhand-india/